Margrit von Spreckelsen (*1940): Der kleine Muck - Radierung

Margrit von Spreckelsen (*1940 Hamburg) :

„Der kleine Muck“

Radierung, 1981.

Signiert sowie betitelt, datiert, als „Probe“ bezeichnet

und mit Widmung versehen : Für den lieben Fritz allerherzlichst Deine

Margrit von Spreckelsen.

Darstellung : 30 × 40 cm

Blatt : 40 × 50 cm

Das Blatt durchgängig etwas gebräunt, wie der umlaufende Lichtrand an den Blattkanten anzeigt -

Insgesamt sehr ansprechend erhalten.

1940 in Hamburg geboren. 1957-1961 Studium an der Akademie in München sowie an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Einzelausstellungen in Deutschland, Hamburg, u.a. Galerie Brockstedt, Galerie Hauptmann, Amsa Galerie, Galerie Quittenbaum, Stuck Villa München. – Veröffentlichungen v. Arbeitstagebüchern bei Brockstedt. Illustrationen zu Ben Witters Erzählungen (Rowohlt).

55 EUR

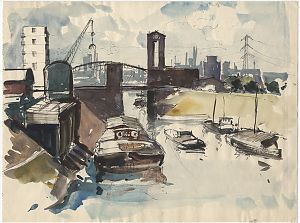

Günther Blechschmidt (*1891): Binnenhafen - Aquarell

Zuschreibung : Günther Blechschmidt (1891 Sohra/bei Freiberg in Sachsen – 1976 Oppach) :

„Binnenhafen“

Aquarell, nicht signiert,

jedoch rückseitig betitelt und mit einer Nr. versehen.

Im Zusammenhang mit uns vorliegenden Aquarellen von G. Blechschmidt,

die ein Monogramm aufweisen, ist eine Zuschreibung zwingend.

Darstellung/Blatt : 29,5 × 39 cm

In sehr schöner, farbfrischer Erhaltung.

Aus einem Skizzenblock (links und rechts entsprechende Perforierung).

Studium an der Akademie in Dresden. Studienreisen nach Italien, Südfrankreich, Spanien. – Bilder in öffentlichem Besitz : Museum Basel, Stadt Dresden, Sächs. Staat, Sächsischer Kunstverein, Landesbank und Landesfinanzministerium Dresden. Wandbild in der Schule zu Oppach (vgl. Vollmer, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. – Bd. I, S. 230).

95 EUR

Thomas M. Gehring: Innenarchitektur/Enwurf/Gastlokal

Thomas M. Gehring & Partner (München) :

Innenarchitektur-Entwurf für ein Gästelokal –

Selbstbedienung am Salatbuffet.

Mischtechnik auf Papier/auf Karton, um 1996.

Bildmaß : 51,5 × 73 cm.

Unbezeichnet : Es liegen uns jedoch zwei weitere Arbeiten vor, welche durch Firmen-Stempelung ausgewiesen sind : Thomas M. Gehring & Partner / Innenarchitektur – Design – Architektur / München, Ohmstr. 16.

Gering angestaubt, linke untere Ecke mit leichter Druckspur.

SW : Gebrauchsgraphik

75 EUR

Thomas M. Gehring: Innenarchitektur für e. Gastlokal - 1996

Thomas M. Gehring & Partner (München) :

Innenarchitektur-Entwurf für ein Gästelokal

Mischtechnik auf Papier/auf Karton, 1996.

Bildmaß : 51 × 72,5 cm.

Im oberen Drittel wurde die Entwurfszeichnung verändert/überarbeitet,

wie aus nächster Nähe an der Überklebung zu erkennen ist.

Unten rechts Stempel von Thomas M. Gehring & Partner

Innenarchitektur – Design – Architektur / München, Ohmstr. 16 (Schwabing)

Daneben eine Signatur, die nicht entziffert wurde.

Gering angestaubt, linke untere Ecke mit Druckspur -

etwas deutlicher als auf der Abb. erkennbar.

75 EUR

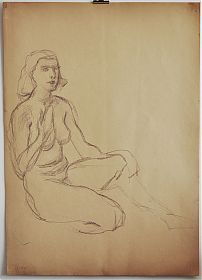

Fritz Wimmer (*1879 Rochlitz): Frauenakte - Kohle

Zuschreibung :

Fritz Wimmer (1879 Rochlitz-1960 Neuburg am Inn)

Zwei Frauenakte (auf einem Blatt/Vor-u. Rückseite)

Kohlezeichnung,

ohne Bezeichnung

Blatt : 65 × 47 cm

Erhaltung : Etwa in der vertikalen Mitte leichte Papierfalte,

an den äußersten Rändern einige kleine Hinterlegungen mit Japan

(merklich, aber wohl kaum sehr störend).

Zu den Abbildungen : Das Papier erscheint an den Ecken/Rändern stark gebräunt,

hierbei handelt es sich lediglich um eine abbildungs- bzw. beleuchtungstechnische Erscheinung,

in natura ist das Papier gleichmäßig leicht gebräunt.

75 EUR

Emil Bobek : Füssen im Allgäu - Federzeichnung, 1950

Emil Bobek : Füssen im Allgäu (im Hintergrund das Hohe Schloss und St. Mang)

Federzeichnung, 1950.

Unten links signiert und datiert

Darstellung : 30 × 41,5 cm

Unterlage : 44 × 55,5 cm

Links und rechts am Oberrand (wohl vom Zeichner selbst) auf einen leichten Unterlagekarton montiert.

Das Blatt gering/unauffällig gewellt, offensichtlich dabei nicht aufgrund von Feuchtigkeit etc. -

ließe sich auch unschwer glätten.

Für Alter und Echtheit garantieren wir!

Versand innerhalb Deutschlands k o s t e n l o s.

Eine sorgfältige und sichere Verpackung ist selbstverständlich.

155 EUR

CHIEMGAU / CHIEMSEE - Antiquitäten & Gemälde - Ankauf & Verkauf

Wir freuen uns über Ihre Nachricht – jederzeit, auch abends und an Wochenenden

Telefon 08124-910330 (ggf. anklicken)

Mobil 0160 – 99558800 (ggf. anklicken)

Via WhatsApp – hier anklicken

Nachricht via Email : joseph@steutzger.de

Wir kaufen und vermitteln GEMÄLDE im Chiemsee-Raum sowie im ganzen Chiemgau und den angrenzenden Gebieten, insbesondere im GROSSRAUM MÜNCHEN & SÜDOSTBAYERN

Uns interessieren Gemälde aus verschiedensten Kunstepochen & Stilrichtungen – sakrale Barockgemälde ebenso wie moderne Kunst – selbstverständlich nicht nur Chiemseemaler.

Wertvolle Objekte nehmen wir auch in KOMMISSION – zu günstigen Konditionen.

Gern kommen wir zu Besichtigung und Ankauf bzw. Begutachtung nach:

München und Umgebung, Wasserburg am Inn, Albaching, Amerang, Babensham, Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Traunstein, Trostberg, Eiselfing, Edling, Griesstätt, Maitenbeth, Rechtmehring, Ramerberg, Reitmehring, Attel, Reichertsheim, Rott am Inn, Schonstett, Soyen, Haag in Oberbayern, Aßling, Rosenheim, Bad Aibling, Gars am Inn, Isen, Aschau am Inn, Waldkraiburg, Prien am Chiemsee, Rimsting, Gstadt, Breitbrunn am Chiemsee, Bad Endorf, Seebruck, Seeon, Aschau im Chiemgau, Halfing, Höslwang, Eggstätt, Grassau, Bernau am Chiemsee, Chieming, Grabenstätt, Übersee-Feldwies, Marquartstein, Bad Aibling, Traunstein, Trostberg, Bad Reichenhall, Ruhpolding, Reit im Winkl, Sachrang, Aschau im Chiemgau, Altötting, Neuötting, Burghausen, Freilassing, Mühldorf am Inn, Traunreut, Trostberg …

.

Wir erwerben neben Gemälden auch alte Bücher & Antiquitäten aus verschiedensten Gebieten :

Volkskunst / Sakrales / Figuren / Glas / Keramik / Porzellan / Bronzen, Silber / Kuriosa / Sammelobjekte / Sehr alte & neuere Bücher (16.-21. Jahrhundert) / Alte, moderne & zeitgenössiche Grafik (Holzschnitte, Kupferstiche, Lithographien, Serigraphien u.a.)

Telefon (ggf. anklicken) 08124-910 330

Mobil (ggf. anklicken) 0160-99 55 88 00

WhatsApp hier anklicken

Nachricht via Email : joseph@steutzger.de

Oben abgebildet : Eingang zu unserer Ausstellungspassage in Wasserburg am Inn / Marienplatz 19 (Unter den Bögen)

Via WhatsApp – hier anklicken

Rupert Rosenkranz: Blau und Rot - Elektrographie

Rupert Rosenkranz (1908 Aichdorf/Österreich-1991 Hamburg) :

„Zwischen Blau und Rot“

Elektrographie (ähnelt einem Radierverfahren), 1979.

Am Unterrand sowie rückseitig nochmals signiert, betitelt, datiert

sowie mit Auflagenbezeichnung : Exemplar 1 von insgesamt 10 Abzügen.

Darstellung/Blatt : 68,5 × 49,5 cm (vollrandig/unbeschnitten).

Aus dem Nachlaß.

Lediglich minimale Handhabungsspuren (= unauffällige leichte Fingerknicke in der rechten unteren Ecke).

Insgesamt in schöner Erhaltung

Das Blatt war noch nie gerahmt oder unter Passepartout.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren. Absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), von 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Ab 1940 Soldat, 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

Ab etwa den 1960-er Jahren entwickelt R. Rosenkranz die von ihm so genannte Technik der “Elektrographie”. PVC-Platten werden dabei mit elektr. Fräsnadeln und einer Kunststoffmasse bearbeitet. Der Druck erfolgt dann von den eingefärbten Platten in einem einzigen Arbeitsgang.

Der Versand erfolgt aus konservatorischen Gründen in einer Rolle.

48 EUR

Rupert Rosenkranz: Steppenbrand - Elektrographie, 1972

Rupert Rosenkranz (1908 Aichdorf/Österreich-1991 Hamburg) :

„STEPPENBRAND“

Elektrographie (ähnelt einem Radierverfahren).

Am Unterrand bezeichnet/signiert (rückseitig nochmals).

Auflage : Nr. 7 von insgesamt 8 Exemplaren,

datiert (19)72

Darstellung/Blatt : 69,5× 53,5 cm (unbeschnitten).

Aus dem Nachlaß. In schöner Erhaltung.

Das Blatt war noch nie gerahmt oder unter Passepartout.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren. Absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), von 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Ab 1940 Soldat, 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

Ab etwa den 1960-er Jahren entwickelt R. Rosenkranz die von ihm so genannte Technik der “Elektrographie”. PVC-Platten werden dabei mit elektr. Fräsnadeln und einer Kunststoffmasse bearbeitet. Der Druck erfolgt dann von den eingefärbten Platten in einem einzigen Arbeitsgang.

Der Versand erfolgt aus konservatorischen Gründen in einer Rolle.

145 EUR

Karl Schmoll von Eisenwerth (*1879) : Die Windsbraut - Farblithographie 1905

Karl Schmoll von Eisenwerth (1879 Wien – Gut Osternberg/b. Braunau 1948) :

„Die Windsbraut“

Gelegenlich auch bezeichnet mit „Ein Windstoß“

Farb-Algraphie, 1905.

Meist wird diese Technik der Farblithographie unter-bzw. eingeordnet,

vom Erscheinungsbild auch kaum zu unterscheiden; als Druckträger dient

hier allerdings eine Aluplatte und nicht Stein.

Am Unterrand mit Bleistift signiert und betitelt :

Schmoll v. Eisenwerth / „Die Windsbraut“

Erschienen im Verlag der „Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien“

Darstellung : 50 × 39,5 cm

Blatt : 57 × 44 cm

Der Farbauftrag wirkt, wohl drucktechn. bedingt, etwas „fleckig“, in der Schrägansicht deutlich merklich,

frontal weniger auffällig. – Am linken Rand (auch noch innerhalb der Darstellung) leichte (aber dennoch merkliche) Papierfalte. – In den Blatträndern (außerhalb der Darstellung) altfleckig. Die äußersten Ecken teils knickspurig.

Das Blatt unbeschnitten, an den Rändern noch mit den Passerkreuzen.

Literatur : Winfried Müller: Die Deutsche Künstlersteinzeichnung 1896–1918. Farbige Originallithografien und die Heimat- und Kunsterziehungsbewegung um 1900 (= Spurensuche. Geschichte und Kultur Sachsens, Sonderband 1), Dresden 2020. – S. 319 (hier findet sich der Hinweis auf den Verlag der „Gesellschaft für vervielfältigende Kunst“, abweichend von uns vorlieg. Blatt, betitelt mit „Ein Windstoß“).

85 EUR

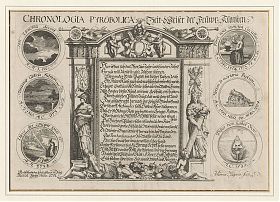

Chronologia pyrobolica/Zeit-Weiser d. Feüwr-Künsten: Kupferstich, Meyer, 1701

„Chronologia pyrobolica / Zeit-Weiser der Feüwr-Künsten“

Zürich : Gesellschaft der Constaffleren (Constaffler) im Zeughaus, 1701

Kupferradierung

Johannes Meyer (Meyerus), 1701. :

Darstellung (Passepartoutauschnitt) : 20 × 29,7 cm

Die Gesellschaft der Constaffler gab zwischen 1689 und 1798

Neujahrsblätter als Einblattdrucke heraus.

45 EUR

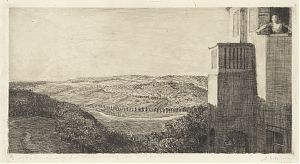

Adolf Schinnerer (*1876): Erinnerung an Ottershausen - Radierung

Adolf Schinnerer (1876 Schwarzenbach an der Saale-1949 Ottershausen/Haimhausen) :

Erinnerung an Ottershausen (bei Haimhausen)

Radierung, 1902 (?)

unten rechts signiert und datiert :

Unten links mit handschriftl. Widmung : „G. v. Pechmann z. frdl. Erinnerung an Ottershausen“

(gemeint könnte sein Günther von Pechmann).

Darstellung : 16 × 30,8 cm

Blatt : 25 × 37 cm

Das Blatt wurde professionell von Stockflecken geräunigt, das Papier ist dadurch etwas aufgehellt, der

Kontrast dafür stärker. In der linken oberen sowie in der rechten unteren Blattecke Knickspuren und kleine Läsuren. Die Blattränder (v.a. links) staubfleckig. Kleines Rostfleckchen in der Himmelspartie.

.

.

Vita : „Adolf Schinnerer (* 25. September 1876 in Schwarzenbach an der Saale; † 30. Januar 1949 in Ottershausen, Gemeindeteil von Haimhausen in Oberbayern) war ein deutscher Maler, Grafiker und Zeichner … Schinnerer wuchs von 1887 bis 1900 in Erlangen auf und wohnte 1903 bis 1912 in Tennenlohe bei Erlangen. Er studierte in Karlsruhe an der Kunstakademie und war unter anderem Schüler von Walter Conz, Ludwig Schmid-Reutte und Wilhelm Trübner. Anschließend studierte er an der Akademie der Bildenden Künste München und betrieb zugleich das Studium der Kunstgeschichte. 1909/1910 wurde er mit dem Villa-Romana-Preis ausgezeichnet, verbunden mit dem ein einjähriger Aufenthalt in Italien. 1921 erwarb er in Ottershausen bei München ein Anwesen, genannt „Schlössl“ … Ursprünglich ging er vom französischen Impressionismus aus, jedoch beschränkte er später seine Skala auf wenige kräftige Farben. In München, wo er Mitbegründer der Neuen Sezession war, lehrte er als Professor ab 1924 an der Akademie der Bildenden Künste. – Er gilt als Meister der Kaltnadel und hat viel illustriert, so z. B. 1921 The Tempest von William Shakespeare. – 1946 übernahm Schinnerer die Neuorganisation der Künstlervereinigung Kunstverein Dachau (KVD), deren ersten Vorsitz er bis 1947 innehatte.“ (Wikip.)

48 EUR

Maximilian Emanuel Freiherr v. Lerchenfeld (*1778): Porträt - Lithographie, 1835

Maximilian Emanuel Freiherr von Lerchenfeld (1778-1843) :

Porträt

Kreide-Lithographie (auf aufgewalztem China)

von Hanfstaengl, 1835

Darstellung : ca. 39 × 30 cm

Blatt : 48 × 38,5 cm

Die Darstellung selbst (im Bereich des China-Papiers) lediglich

etwas angestaubt, sonst in guter Erhaltung.

Der Unterlagekarton rundum stockfleckig und stärker angestaubt.

Die Blattränder mit hinterlegten Einrissen sowie Knickspuren.

Durch ein allfälliges Passepartout würden die Mängel weitestgehend überdeckt.

Vita : „Lerchenfeld: Maximilian Emanuel Freiherr v. L., baierischer Staatsmann, entstammte einer altbaierischen Adelsfamilie und wurde zu Ingolstadt am 16. November 1778 als der Sohn des dortigen Pflegers und Hofkastners Max Joseph Frhrn. v. L. geboren. Er erhielt seine Erziehung im väterlichen Hause, und besuchte das Gymnasium und die Universität in Ingolstadt, die er 1799 absolvirte. Im J. 1802 in die diplomatische Pflanzschule in München eingetreten, verließ er sie bei der geringen Aussicht auf schnelle Beförderung schon im Herbst desselben Jahres und folgte einem Anerbieten des Frhrn. v. Hertling, der als Civilcommissär die baierischen Entschädigungslande in Schwaben in Besitz nahm, ihn dorthin zu begleiten. Im Sommer 1803 trat er als Rath in die Landesdirection der baierischen Provinz in Schwaben, die ihren Sitz in Ulm erhielt. Nach zwei Jahren zum Director der staatsrechtlichen Abtheilung ernannt, wurde ihm die Regelung der Grenzverhältnisse mit Württemberg übertragen, die einen längeren Aufenthalt in Stuttgart im Winter 1807–8 veranlaßte. Die näheren Beziehungen, in die er damals zu Karl August v. Wangenheim trat, sind nicht ohne Einfluß auf seine spätere politische Richtung geblieben. Im Herbst 1808 wurde er, noch nicht 30jährig, Generalcommissär in Ansbach, 1809 in Nürnberg, 1810 in Innsbruck, wo er durch gerechte und wohlwollende Verwaltung die eben unterworfenen Tiroler mit der baierischen Herrschaft zu versöhnen strebte. Manche allzu schroff einschneidende Maßregel der Münchener Regierung hat er gemildert, wobei er in dem Kronprinzen Ludwig, der damals als Gouverneur des Inn- und Salzachkreises abwechselnd in Innsbruck residirte, eine Stütze fand. Jedoch war die Zeit der friedlichen Entwickelung kurz, und das J. 1813 brachte neue Aufstandsversuche, denen jedoch L. mit Muth und Festigkeit entgegentrat. Im Sommer 1814 übernahm er als Hofcommissär die Verwaltung des Großherzogthums Würzburg. Auch hier suchte er die Härten der Angleichung des neuen Gebiets durch Entgegenkommen zu mildern, der Provinz bewährte Einrichtungen zu erhalten. So ordnete er das Würzburgische Staatsschuldenwesen und verhinderte eine Verschmelzung desselben mit dem damals in der größten Verwirrung befindlichen baierischen. Im Februar 1817 trat L. als Finanzminister mit Rechberg, Thürheim und Wrede in das nach Montgelas’ Sturz neugebildete Ministerium, dessen Aufgabe die Ausarbeitung der Verfassung, der Abschluß des Concordats, eine neue Organisation der Verwaltung, die Ordnung der gänzlich zerrütteten Finanzverhältnisse sein sollte. Unter sehr schwierigen Umständen, da die vielen Kriege, die Getreidetheuerung der J. 1816 und 1817 und die darauf folgende gänzliche Entwerthung der landwirthschaftlichen Erzeugnisse einen wahren Nothstand im Lande hervorgebracht hatten, während die fortwährenden Territorialveränderungen die Verwirrung in den Finanzen noch vermehren mußten, legte er den Grund zur Ordnung des Staatshaushalts und besonders des Staatsschuldenwesens. An der Ausarbeitung der im Mai 1818 erlassenen Verfassung hatte er wesentlichen Antheil und wirkte dabei für den Ausbau derselben in liberalem Sinn. Bei den Verhandlungen über das Concordat trat er für die Rechte des Staates ein und erreichte wenigstens, daß es als Anhang des Religionsedicts erklärt, folglich staatsrechtlich diesem und den Bestimmungen der Verfassung untergeordnet wurde. Der Bestand der Verfassung war in den ersten Jahren ihres Bestehens mehrfach gefährdet. Metternich wendete seinen ganzen Einfluß auf, um die süddeutschen repräsentativen Verfassungen wieder zu beseitigen, jedenfalls möglichst zu beschränken, da er durch sie sein conservatives System ebenso bedroht sah, als durch die demagogischen Umtriebe. Im baierischen Ministerium bildeten sich zwei Parteien, von denen die eine zugleich mit der Verfassung auch die Selbstständigkeit des Staates gegen den übermächtigen Einfluß der Großmächte vertheidigte, die andere nur bei Metternich Schutz gegen die Gefahren der Revolution finden zu können glaubte. L. stand mit dem Fürsten Wrede und dem Generaldirector und späteren Minister v. Zentner auf der Seite der Verfassung, Graf Rechberg war der Führer der aristokratisch-klerikalen Partei. Rechberg hatte den Karlsbader Beschlüssen zugestimmt, aber L. setzte es mit Hülfe des Kronprinzen durch, daß die Bundesbeschlüsse vom 20. Sept. 1819 in Baiern nur mit einem Vorbehalt publicirt wurden, der ihre Wirkung größtentheils illusorisch machte. Dem Einfluß der Verfassungsfreunde muß es auch zugeschrieben werden, daß im November 1819 statt Rechberg’s der Generaldirector v. Zentner als Vertreter Baierns nach Wien ging. Auf den Gang der Wiener Ministerconferenzen ist L., der während derselben stets mit Zentner in Verbindung blieb, nicht ohne Einfluß gewesen. Durch die Wiener Schlußacte wurde wenigstens die dringendste Gefahr von den repräsentativen Verfassungen abgewendet. Doch gewannen in den nächsten Jahren die Freunde Metternich’s in München mehr und mehr die Oberhand, da es gelungen war, den König ganz auf diese Seite zu ziehen. Selbst Wrede’s Stellung war gefährdet und L. sah sich seit dem Besuche Metternichs in München im Januar 1823 jedes politischen Einflusses beraubt und auf die Verwaltung seines Departements beschränkt. Nach dem Tode des Königs Max Joseph, October 1825, wurde L., der bis dahin im besonderen Vertrauen des Kronprinzen zu stehen schien, plötzlich aus dem Ministerium entlassen und Graf Armansperg an seiner Stelle berufen. Er wurde zum Bundestagsgesandten in Frankfurt ernannt, wo er bis zum J. 1833 blieb. Im Mai 1833 übernahm er noch einmal das Finanzministerium. Es gelang ihm, das Gesetz über die permanente Civilliste des Königs und die Bewilligung der Gelder für den Bau der Festung Ingolstadt bei den Ständen durchzusetzen. Am 31. December 1834 trat er wieder aus dem Ministerium und ging als Gesandter nach Wien. Das Anerbieten, als Ministerpräsident in griechische Dienste zu treten, schlug er aus, brachte aber für diese Stelle Ignaz v. Rudhart in Vorschlag (1836). Im J. 1842 wurde er auf eigenen Wunsch wieder nach Frankfurt an den Bundestag versetzt. Er starb am 14. October 1843 auf seinem Gute zu Heinersreuth.“ (ADB)

55 EUR

Franceso Piranesi (*1756): Trofei die Ottaviano Augusto - Kupferstich, 1778

Francesco Piranesi (1756-1810) :

Parti in grand restaurate de Trofei die Ottaviano Augusto […]“

In der Schriftkartusche unten rechts signiert :

„Francesco Piranesi disegnò ed incise 1778“.

Kupferradierung, 1778 (bzw. 1780)

Oben rechts mit Plattennummer : 4

Darstellung/Plattenrand : 52,5 × 39 cm

Blattgröße : 66,5 × 56 cm

Kräftiger, differenzierter Abzug auf starkem/weißem Bütten.

In breitrandiger/vollrandiger Erhaltung, noch mit orig. Gelbschnitt und Mittelfalz. – Kräftiges, weißes Bütten. In unberührter/unrestaurierter Erhaltung.

165 EUR

Jacob Kallenberg: Lintpurg/Stramberg - Landsknecht/Fahnenschwinger, Holzschnitt

„Lintpurg“ – „Stramberg“

Zwei Holzschnitte auf einem Blatt,

unten rechts bei „Lintpurg“ Monogramm „IK“.

Jeweils ein Landsknecht, die Fahne mit Stadtwappen schwingend.

Darstellung mit Schrift : je ca. 23 × 14,3 cm.

Format des angesetzten Papiers : 29 × 19,5 cm.

Zuschreibung an Jacob Kallenberg (nachgewiesen tätig in Bern ca.1535/65)

Aus : Jacob Köbel, Wapen des Heyligen Römischen Reichs Teutscher Nation […],

1545 (1. Auflage)

Das Blatt ist nicht – wie gelegentlich auch zu finden – gespalten, sondern beidseitig original bedruckt. Die Holzschnitte wurde rundum mit altem Bütten sehr gekonnt eingefenstert, dennoch gingen dabei kleine Partien der Einfassungslinie und des weißen Oberrandes verloren.

Zu den beiden Ausgaben (1545/1579) siehe Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek.

Literatur : Josef Benzing : Jacob Köbel […] Bibliographie seiner Drucke u. Schriften.

Uns vorliegende “Fahnenschwinger” sind von jenen der 2. Auflage von 1579 u.a. unterscheidbar am anderen Schnittduktus der Beschriftung.

„Die Landsknechte waren nicht nur für ihre Kampfkraft, sondern auch für ihr extravagantes Erscheinungsbild bekannt. Ihre äußerst bunte Bekleidung bestand aus gepufften und geschlitzten Hemden und Hosen, zu denen sie eine Bundhaube bzw. schräg darüber ein breitkrempiges mit Federn und Wollbüschen bunt geschmücktes Barett aufsetzten. An den Füßen trugen sie die nach ihrer Form benannten Kuhmaulschuhe. Typisch waren auch das vor der Brust verschnürte Lederwams und bunt gefärbte Socken. Der Ursprung der geschlitzten Mode ist unklar; so wird vermutet, dass die enge Kleidung des späten 15. Jahrhunderts im Kampf äußerst hinderlich war. Die Landsknechte schlitzten sie deshalb auf, banden sich Stofffetzen um die Ärmel und ließen die dicken Unterstoffe herauspludern … Die auffällige gepuffte und geschlitzte Kleidung der Landsknechte, die eine imponierende Wirkung erzielen sollte, wurde in adeligen Kreisen als Anmaßung betrachtet. Auf Initiative Maximilians I. billigte ihnen der 1503 tagende Reichstag zu Augsburg jedoch das Recht zu, sich nach eigenem Gutdünken zu kleiden. Die Bekleidung war absolut uneinheitlich, lediglich die Offiziere waren meist durch eine bunte Schärpe erkennbar … Die Kleidung der Landsknechte beeinflusste die zivile Mode des damaligen Europas stark und wurde sogar in Stahl nachgebildet. So entstanden gepuffte und geschlitzte Paraderüstungen, die repräsentativen Zwecken dienten. Der Brayette genannte Genitalschutz der damaligen Rüstungen war ein stählernes Abbild des Hosenlatzes der Landsknechte.“ (Wikipedia, 30.12.07). – SW: Katzbalger, Renaissance-Waffen, Renaissancekleidung, Landsknechtmode, auch Jakob Kallenberg)

125 EUR

Weitere Graphik

Weitere Graphik