Porträt-Photographie: Carl-Heinz Stillfried, Hofschauspieler/Coburg

Portrait-Photographie :

Carl-Heinz Stillfried (*1915 Coburg),

aufgenommen 1939/1940.

28 × 20 cm.

Altersspuren : Merkliche Handhabungsspuren. Fingerknick oberhalb der re. Augenbraue.

Konkav gebogen. Rückseitig umlaufend Natronpapierstreifen und Bezeichnung.

40 EUR

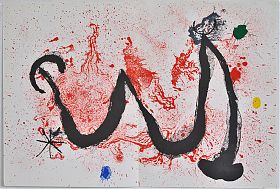

Joan Miró (*1893): La Danse du Feu - Farblithographie, 1963

Joan Miró (1893 Barcelona – 1983 Palma de Mallorca) :

„La Danse du Feu“

Farblithographie, 1963.

Nicht signiert.

Das Blatt entstammt unmittelbar aus :

DERRIERE LE MIROIR : MIRO – ARTIGAS.

Paris, bei Maeght, 1963.

Darstellung/Blattgröße : 38 × 56 cm (gerahmt).

Auf einem Doppelblatt!

Das Blatt ist entsprechend in der vertikalen Mitte gefaltet. Auf dem Scan bildseitig weniger erkennbar als in natura. Die Abbildung der Rückseite zeigt die Falte deutlicher.

Rückseitig Text, so original.

Erhaltung : In den äußersten Ecken und an den Enden des Mittelfalzes ganz minimale – im üblichen Betrachterabstand wohl kaum wahrnehmbare Druckspuren – sonst sauber/frisch.

125 EUR

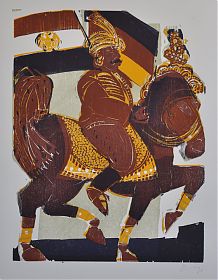

Heinz Dress : Abu Zeed el Halaly - Farbholzschnitt, 1988

Heinz Dress (*1952 Riedlingen/Donau) :

„Abu Zeed el Halaly (Abu Zayd al-Hilali)“.

Farbholzschnitt 1988.

Auf Johannot-Bütten (mit Wasserzeichen).

Handsigniert.

Darstellung : ca. : 52 × 41 cm

Blatt : 76 × 57 cm

Exemplar außerhalb der Auflage von 100 Exemplaren,

d.h. ohne Nummerierung jedoch sonst alle Merkmale der Auflage :

Auf Johannot-Bütten und signiert.

In blütenfrischer Erhaltung. Immer in Mappen aufbewahrt.

Nicht zu verwechseln mit dem Holzschnitt aus dem Bietigheimer Holzschnittkalender 1989, der lediglich auf Werkdruckpapier gedruckt wurde.

65 EUR

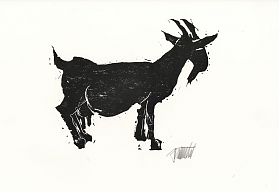

Robert Hammerstiel (*1933): Ziege - Holzschnitt, 1998

Robert Hammerstiel (*1933 Werschetz / Banat) :

Z I E G E

Holzschnitt, 1998.

Aus der Folge : “Meine Tiere”

Handdruck von Herrn Lang in der Druckwerkstatt Mosbach,

auf “Fabriano Disegno-“Papier, 210 g.

Blattformat : 35 × 45 cm.

Der Druck erfolgte im September 1998.

Auflage 48 Exemplare.

Handsigniert.

Das Blatt selbst weist keine Auflagenbezeichnung auf,

die Auflagenbezeichnung befindet sich nur auf dem Impressum-Blatt,

das der Folge beigelegt ist. Dieses Blatt ist aber hier nicht beigegeben.

In sehr frischer/sauberer Erhaltung. Noch nie gerahmt oder unter Passepartout, daher auch keine Lichtränder, Montagespuren etc.

“Meine Tiere – Jetzt im Alter erinnere ich mich besonders stark an die Jahre meiner Kindheit und an die Tiere dieser Zeit: Es war aber die Zeit der schrecklichsten Jahre unseres Jahrhunderts. Das Jahrhundert, das in einem Jahr zu Ende geht. Trotz allem Schrecklichen, war es eine wunderbare Kindheit, aber ist nicht jede Kindheit großartig und wunderbar, prägt sie doch das ganze Leben eines Menschen bis in’s Alter. Vor allem waren es die Tiere, denen ich begegnete. Meine ersten Tiere, an welche ich mich besonders erinnere, waren Kröten in der Backstube meines Vaters, die nachts die Insekten fingen. Die vielen Hühner, die Truthähne, die Perlhühner im Hof meiner Eltern. Die Rebhühner auf den Fluren der Banater Tiefebene. Die zahllosen Gänse und Enten an den Teichen und Pfützen. Die rufenden Sumpfvögel in den großen Sümpfen nahe der Stadt. Die Pferde unserer Bauern und ihre zahllosen Kühe. Die Ziegen der Tagelöhner. Die Schafherden in der endlosen Banater Heide. Die Schweineherden, die Hirten mit ihrem Hörn und die vielen Hunde der Hirten. Dies alles waren große Eindrücke meiner Kindheit. Da gab es die beinlose Wahrsagerin, die »Rutschmarie«, die täglich am Marktplatz der Stadt in ihrem Karren saß, und ihre Meerschweinchen zogen die Aufschlagkarten aus ihren Händen. An den Karren war ihr Esel Fritz gespannt: Wir Kinder liebten den Fritz, die Meerschweinchen und die »Rutschmarie«. All dies war eine wunderbare Zeit mit den Tieren. Aber es gab auch das Böse: den Krieg, die Internierung, das Zugrundegehen von Mensch und Tier. »Rutschmarie« ist mit ihrem Esel und den Meerschweinchen zugrunde gegangen. Als wir interniert wurden, gab es die größte Tragödie der Tiere. Es mag leicht sein, Menschen von Haus und Hof zu jagen, aber Bauern von ihren Tieren zu trennen, ist eine Katastrophe sondersgleichen. Ich erinnere mich an Situationen, die sich stark in mir einprägten. Wir wurden in einem Bauerndorf zu den Bäuerinnen und ihren Kindern dazugepfercht, zu den 2000 Bewohnern des Ortes kamen 8000 Menschen dazu. Das Dorf wurde zu einem Getto (Internierungs-lager) umfunktioniert. Nach vier Monaten wurden wir mit den Bauernfrauen und ihren Kindern aus den Häusern getrieben aufs freie Feld. Nachdem wir alle drei Tage auf dem Feld verbringen mußten, wurden wir Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren ins Dorf getrieben, um die Tiere zusammenzutreiben, das Geflügel zu fangen, die Tiere von ihren Koppeln und Ketten zu befreien” (Robert Hammerstiel in der Einführung zu der Folge).

Vita : “Robert Hammerstiel (* 18. Februar 1933 in Werschetz im heute serbischen Banat) ist ein österreichischer Maler, Grafiker und Holzschneider. Hammerstiel findet durch zahlreiche Auszeichnungen internationale Anerkennung. Zwischen 1944 und 1947 war die banatdeutsche Familie Hammerstiel interniert, 1947 gelang ihr die Flucht nach Österreich. Dort war Hammerstiel neben seinem Broterwerb schon früh als Maler tätig. Neben der Darstellung von Motiven aus seiner Umwelt

beginnt Hammerstiel, der sich selbst als „Überlebender von vielen Toten“ begreift, gegen Ende der 1960er Jahre seine traumatischen Kindheitserlebnisse aufzuarbeiten.Zwischen 1959 und 1966 studierte er bei den Professoren Gerda Matejka-Felden, Robert Schmidt und Gerhard Swoboda in Wien. Im Jahr 1985 erhielt er den Berufstitel Professor, er lebt in Pottschach, Niederösterreich und in Wien. Hammerstiels Werk thematisiert die Menschenwürde, das Menschsein unter widrigsten Umständen, von inneren Ängsten getrieben. Er opponiert vehement gegen das Herrische im Menschen und in der Gesellschaft, er klagt still und zugleich stark Ungerechtigkeit und immerwährende Zustände von Gewalt und Terror an. Hammerstiel sucht die Wirklichkeit hinter der scheinbaren Wahrheit, und es sind Hass und Grausamkeit, gegen die er sich stellt.

Ausstellung im Leopold-Museum/Wien 2009.

Louise Stomps

Ulrike Evers : Deutsche Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Malerei, Bildhauerei, Tapisserie

Hamburg, Ludwig Schultheis Verlag, 1983.

Rupert Rosenkranz (*1908): Blumen in Vasen - Elektrographie

Rupert Rosenkranz (1908 Aichdorf/Österreich-1991 Hamburg) :

Himmel und Meer

Elektrographie (ähnelt einem Radierverfahren).

Unten, halbrechts in der Platte (d.h. nicht von Hand signiert)

monogrammiert in Ligatur/untereinander : R/R

Nicht datiert : wohl 1970er Jahre

Darstellung/Blatt : 65,5 × 43 cm

Aus dem Nachlaß.

In sehr schöner Erhaltung.

Das Blatt war noch nie gerahmt oder unter Passepartout.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren. Absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), von 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Ab 1940 Soldat, 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

Ab etwa den 1960-er Jahren entwickelt R. Rosenkranz die von ihm so genannte Technik der “Elektrographie”. PVC-Platten werden dabei mit elektr. Fräsnadeln und einer Kunststoffmasse bearbeitet. Der Druck erfolgt dann von den eingefärbten Platten in einem einzigen Arbeitsgang.

55 EUR

Rupert Rosenkranz: Frauenakt - Tusche, 1964

Rupert Rosenkranz (1908 Aichdorf/Österreich – 1991 Hamburg)

Frauenakt (Studie)

Tusche, 1964,

monogrammiert.

Darstellung/Blatt : 33 × 47 cm

Erhaltung : Das Blatt rundum angestaubt sowie am rechten Rand mit unwesentl. Läsuren.

Die Detail-Abb. 3 zeigt das Blatt, nachdem wir es behutsam etwas geglättet haben

(1 und 2 zeigen noch den vorherig. Zustand).

Rückseitig eine weitere Studie (Bleistift), signiert und ebenfalls auf 1964 datiert –

gibt aber eine völlig unterschiedl. Auffassung wieder.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren, absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Ab 1940 Soldat, 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

75 EUR

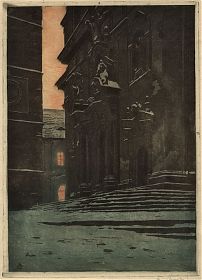

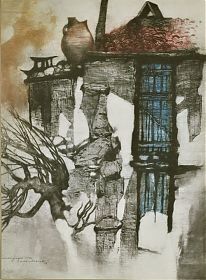

Klatovy / Klattau, Jesuitenkirche. - Farbradierung, signiert

„Klattau Jesuitenkirche“

Farbradierung,

in der Platte unten links (in Ligatur) monogrammiert u. datiert : (19)39

unten rechts handsigniert.

Darstellung (Plattenrand) : 29,5 × 21,5 cm.

Blatt (unbeschnitten) : 43 × 26 cm.

Erhaltungseinschränkungen :

In der linken unteren Ecke winzige/punktförmige Farbauslassungen.

Das Blatt ist am Oberrand in den beiden Ecken an zwei Punkten aufgeklebt.

Das zugehörige Passepartout ganz desolat (angestaubt, wasserfleckig, knittrig usw.).

Weil aber auf der Passep.-Rückseite oben die Ortsbezeichnung sich findet, die mutmaßlich vom Künstler selbst stammt, haben wir aus Authentizitätsgründen alles so belassen.

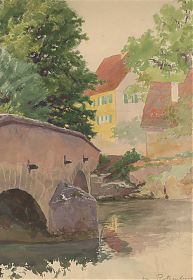

Carl Kessler (*1876): Bei Rothenburg/Tauber (Detwang ?) - Aquarell

Carl Kessler (1876 Coburg – 1968 München) :

Bei Rothenburg o.d. T. (wohl Detwang)

Aquarell (Studie),

nicht signiert, jedoch eigenhändig ortsbezeichnet

sowie rückseitig mit Nachlaßstempel.

Wohl um 1925-1930.

Darstellung/Blatt : 51 × 36,5 cm

Schöne, helle Sudie. Die Ecken mit den üblichen Reißnagelspuren

sowie ebenda teils leicht angestoßen.

Vita : Besuch der Kgl.-Sächsischen Kunstgewerbeschule, wechselte 1899 an die Münchener Kunstakademie. Etwa ab 1910 mehr u. mehr Spezialisierung auf Winterlandschaften, v.a. bayer. Alpen, Tirol, Schweiz. Mitglied d. Münchner Künstlergenossenschaft (später “Luitpoldgruppe”). Beschickte von 1911 an Ausstellungen im Glaspalast: 1911-1914 (1915 fand keine Ausstellung statt), 1916-1920 sowie 1930 (1931 brannte der Glaspalast ab). – Die zeitgenöss. Kunstkritik rühmt Kessler als Meister des Aquarells. – Vgl. Clelia Segieth, in Bruckmanns Lex. der Münchner Kunst, V, 458 f.

65 EUR

Carl Kessler (*1876): Rothenburg ob der Tauber - Aquarell

Carl Kessler (1876 Coburg – 1968 München) :

Carl Kessler (1876 Coburg – 1968 München) :

Rothenburg ob der Tauber

Aquarell.

Unten links signiert : Carl Kessler / München

Nicht datiert, um 1920-1925

Darstellung/Blatt : 36,5 × 34 cm

Leichte Erhaltungsmängel :

In der Himmelspartie etwas fleckig.

Die vier Ecken etwas berieben und bestoßen.

Die Reißnagelspuren ebd. sind aquarelltypisch, kein Mangel.

Eine rückseitig sichtbare diagonal

über das Blatt verlaufende Papierfalte bildseitig in keiner Weise merklich.

Vita : Besuch der Kgl.-Sächsischen Kunstgewerbeschule, wechselte 1899 an die Münchener Kunstakademie. Etwa ab 1910 mehr u. mehr Spezialisierung auf Winterlandschaften, v.a. bayer. Alpen, Tirol, Schweiz. Mitglied d. Münchner Künstlergenossenschaft (später “Luitpoldgruppe”). Beschickte von 1911 an Ausstellungen im Glaspalast: 1911-1914 (1915 fand keine Ausstellung statt), 1916-1920 sowie 1930 (1931 brannte der Glaspalast ab). – Die zeitgenöss. Kunstkritik rühmt Kessler als Meister des Aquarells. – Vgl. Clelia Segieth, in Bruckmanns Lex. der Münchner Kunst, V, 458 f.

100 EUR

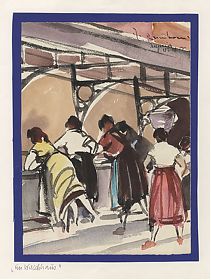

Rupert Rosenkranz: Im Waschhaus/Imperia - Aquarell

Rupert Rosenkranz (1908 Aichdorf/Österreich-1991 Hamburg) :

„Im Waschhaus – Imperia“

Aquarell.

Oben rechts signiert und ortsbezeichnet und datiert :

15.VI. (19)55 – Am Waschhaus.

Darstellung/Blatt : 28 × 20,5 cm

Unterlageblatt : 43 × 32,5 cm

Aus dem Nachlaß.

Die Darstellung selbst in sehr schöner, farbfrischer Erhaltung.

Vom Künstler selbst auf blauen Unterlagekarton montiert, diesen wiederum auf weißen Karton

aufgezogen. Der blaue Karton an der linken Seite etwas bestoßen.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren. Absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), von 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

85 EUR

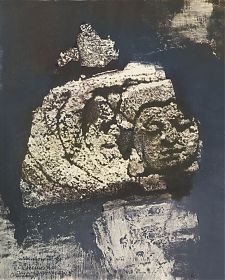

Rupert Rosenkranz: Java/Indonesien/Pandang - Elektrographie

Rupert Rosenkranz (1908 Aichdorf/Österreich-1991 Hamburg) :

„Java – Indonesian / Pandang“

Elektrographie (ähnelt einem Radierverfahren), 1981.

Unten links betitelt, signiert, datiert (19)81 und nummeriert :

Nr. 1 von 1 (Unikat).

Rückseitig nochmals bezeichnet und etwas abweichend 81/82 datiert.

Darstellung : 37,5 × 30,5 cm (auf dem vollen/unbeschnittenen Blatt).

Aus dem Nachlaß.

In sehr schöner Erhaltung.

Das Blatt war noch nie gerahmt oder unter Passepartout.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren. Absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), von 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Ab 1940 Soldat, 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

Ab etwa den 1960-er Jahren entwickelt R. Rosenkranz die von ihm so genannte Technik der “Elektrographie”. PVC-Platten werden dabei mit elektr. Fräsnadeln und einer Kunststoffmasse bearbeitet. Der Druck erfolgt dann von den eingefärbten Platten in einem einzigen Arbeitsgang.

65 EUR

Rupert Rosenkranz: Königskerze II. - Elektrographie

Rupert Rosenkranz (1908 Aichdorf/Österreich-1991 Hamburg) :

„Königskerze II“

Elektrographie (ähnelt einem Radierverfahren), 1981.

Unten links betitelt, datiert und nummeriert:

Zustandsdruck : Nr. 4 von insgesamt 8 Exemplaren.

Darstellung/Blatt : 50,5 × 70 cm.

Aus dem Nachlaß.

In sehr schöner Erhaltung.

Das große Blatt war noch nie gerahmt oder unter Passepartout.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren. Absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), von 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Ab 1940 Soldat, 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

Ab etwa den 1960-er Jahren entwickelt R. Rosenkranz die von ihm so genannte Technik der “Elektrographie”. PVC-Platten werden dabei mit elektr. Fräsnadeln und einer Kunststoffmasse bearbeitet. Der Druck erfolgt dann von den eingefärbten Platten in einem einzigen Arbeitsgang.

75 EUR

Rupert Rosenkranz: Schornsteine/Kreta - Elektrographie

“Drei Schornsteine / Kreta”

Elektrographie (ähnelt einem Radierverfahren), 1977.

Unten links signiert, betitelt/ortsbezeichnet und nummeriert :

Nr. 1 von insgesamt 30 Exemplaren.

Auf der Blattrückseite nochmals voll bez. und sign.

Darstellung/Blatt : 67 × 49 cm.

Erhaltung :

Am rechten oberen Blattrand eine ganz schwach von der Rückseite durchscheinende, unauffällige

Spur vormaliger Montage des Blattes. – Ansonsten resp. insgesamt in sehr schöner Erhaltung.

Vita : Rupert Rosenkranz wird 1908 in Aichdorf/Österreich geboren, absolviert eine Lehre als Schriftenmaler und Vergolder, 1931-1933 an der Landeskunstschule Graz, arbeitet anschl. als techn. Zeichner, heiratet 1939 Fridgard Rosenkranz (geb. Henkel), 1939 bis 1941 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Ab 1940 Soldat, 1950 Entlassung aus russ. Kriegsgefangenschaft, danach freiberuflicher Maler und Graphiker.

Ab etwa den 1960-er Jahren entwickelt er die von ihm so genannte Technik der “Elektrographie”. PVC-Platten werden dabei mit elektr. Fräsnadeln und einer Kunststoffmasse bearbeitet. Der Druck erfolgt dann von den eingefärbten Platten in einem einzigen Arbeitsgang.

85 EUR

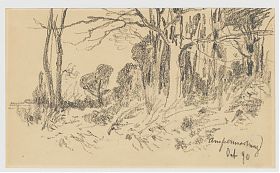

Anonymus: Waldrand bei Ampermoching - Bleistift

[Anonymus] :

Am Waldrand bei Ampermoching im Herbst

Bleistift,

unten rechts ortsbezeichnet und datiert

„Ampermoching / Okt. (18)90“.

Blattmaß : 10,2 × 17,4 cm

Papier leicht gebräunt.

Münchner Schule, Dachauer Malerkolonie

25 EUR

Weitere Graphik

Weitere Graphik